こんにちは。エンジニア大学編集部です。

前章では、条件式の組み合わせ方法について学びました。

本章では、switch文について学びます。

switch文とは

例えば、1等から3等までのくじがあったとします。

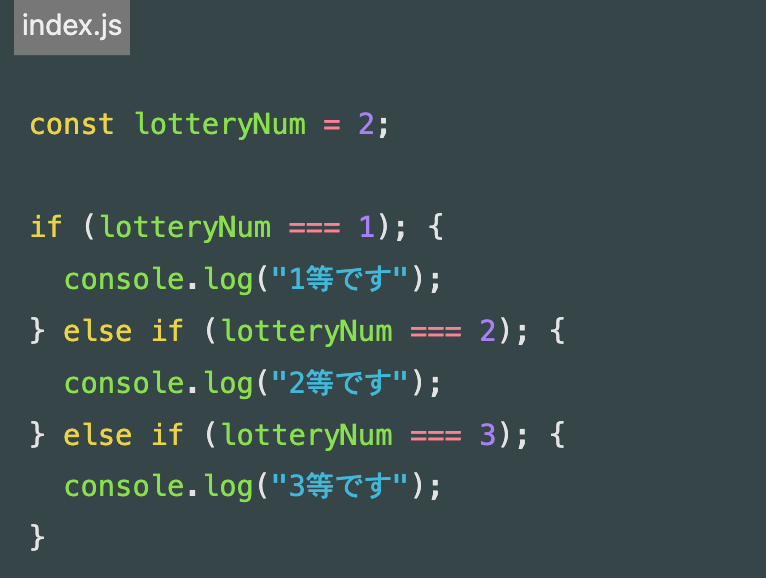

これまで学習した条件分岐を用いて、引いた数字に対して結果を出力する場合、以下のようなコードになるかと思います。

定数lotteryNumにくじ引きで引いた番号を格納し、条件分岐で引いた番号ごとに出力結果を変えています。

ですがこれだと、可読性が悪く、見づらいコードになってしまいます。

また、くじの数が10等まであった場合、記述量が多くなり大変です。

そんな時に使用するのが「switch文」です。

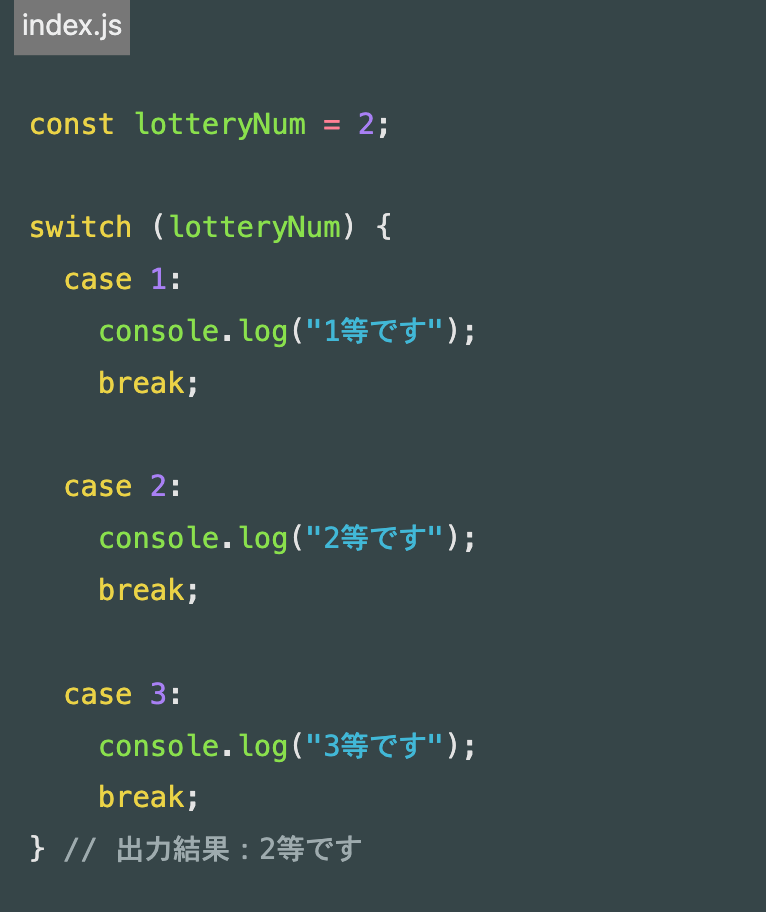

くじのコードをswitch文で記述すると以下のようになります。

先ほどより、かなり見やすくなりました。

上から説明していきます。

「switch」は、「今からswitch文作ります」という宣言です。その後の()内に、条件として使用する値を入れます。

「case 1:」は条件式です。「case 〇〇:」という形で、〇〇の中に条件式を入れます。条件に対してtrueの場合のみ、次行のconsole.logが実行されます。

今回、lotteryNumに格納されている値は「2」なので、case 2でtrueが返されます。

「break」は、switch文を終了する命令です。breakがないと、合致したcaseの処理を行なった後、その次のcaseのプログラムも実行されてしまいます。必ず各caseにbreakをつけましょう。

まとめ

本章ではswitch文について学びました。

条件分岐の中でも、switchを使う場面はとても多いです。

次章でもswitch文について学んでいきます。まずは本章をしっかり抑えて、次章へ挑みましょう!

コメントを残す